【ポータブルゲーミングPC】編集部おすすめの人気モデルをご紹介

どこでもPCゲームを遊べるポータブルゲーミングPCは、内蔵プロセッサーの進化が著しい注目デバイス。

PCゲーマー必見の人気モデルをご紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。

ポータブルゲーミングPCについて

携帯ゲーム機として扱えるポータブルゲーミングPCは、ノートPCに比べて大幅な重量軽減と携帯性を実現。

開発の中心を担うのはアメリカ・中国・台湾で、クラウドファンディングで開発されたモデルも存在。

基本的にWindows OSを実装し、ゲームをしていない間はパソコンとしても利用できる。

製品選びのポイント

まずはプロセッサーに注目。ここがプレイ品質に大きく関わる部分で、性能が低いモデルを選ぶと後悔する。

画面に高精細さを求める場合には、ディスプレイの大きさと解像度にも注目。画面サイズでプレイの臨場感も大きく変わってくる。

ストレージに関しても注意が必要。最大2TBを用意しているモデルもあり、ライブラリに製品が多い人も安心だ。

拡張機能

モデルによっては別途eGPUを接続して描画機能をパワーアップでき、大型ディスプレイにeGPU経由で画面出力を行うことも可能。

特定モデルはコントローラーを本体から分離し、タッチディスプレイ機能を用いてタブレットのように使える。

簡単に持ち運べるゲーミングPCに興味を抱いている人は、自分にハマるカッコ良い製品を見つけ出してほしい。

おすすめの人気ポータブルゲーミングPC

GPD WIN 4

中国企業Shenzhen GPD Technologyが展開。メカニカルキーボードが出現する構造は前モデルと同じで、プロセッサーはIntelからAMDに変更。

本体重量は約598グラムで、解像度は1980×1080ピクセルだ。

採用されているRyzen 7 6800Uは、Zen3アーキテクチャーのAPU。前世代比較で1.3倍の性能アップを実現し、AAAクラスのゲームを快適にプレイできる。

内蔵Radeon 680 Mグラフィックスは、前世代から約2倍のパフォーマンスを実現。FSRとRSRも利用できる上、レイトレにも対応しているぞ。

2TBモデルも存在

ストレージはM.2 NVMe 2280 SSDで、マットブラックには1TBと2TBの選択肢が、ピュアホワイトには512GBと1TB、2TBの選択肢がある。

指紋認証ロック解除が魅力で、前モデルから大型化を果たしたPCグレードの大型ファンによって高い冷却性も確保。

Windows 11を標準搭載し、ゲームパッドをマウスモードに切り替えることでWindowsの操作に利用できる。

バッテリーの連続動作時間は2時間から最大10時間。製品保証は1年間だ。

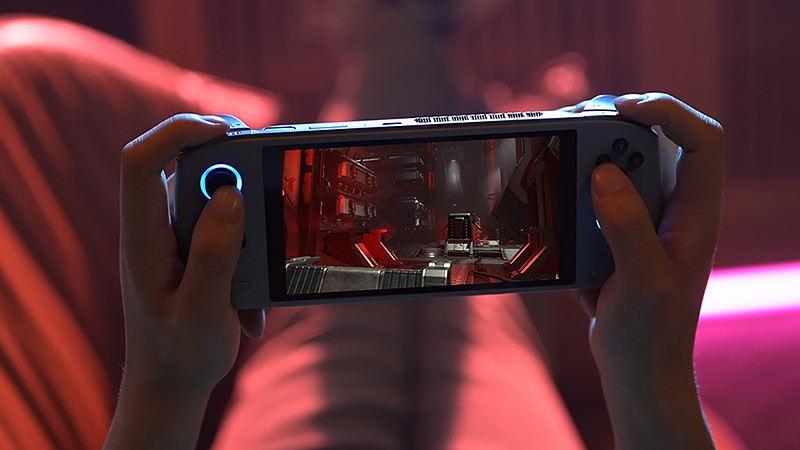

AYANEO AIR Plus

AYANEOブランドのポータブルゲーミングPCで、Ryzen 7 6800Uを搭載。本体重量は約525グラムと軽く、手に負担をかけたくない人におすすめ。

6インチスクリーンの解像度は1980×1080。本体カラーは「グレイシャーブルー」「スターライトブラック」「クラシックグレー」の3色展開。

TDP15W時に連続2時間のプレイ時間を実現し、急速充電にも対応。ドリフトしにくいジョイスティックも特徴で、コントロール精度が上がっている。

本体は滑らかなデザイン。汚れや傷、指紋に強い材質を採用しており、持ち運びと長時間のゲームプレイに耐える。

ボタンバースト機能やキースワップシステム、感度調整可能なジョイスティックはアクションFPSジャンルに向いている。指紋認証機能もあるぞ。

大容量高速ストレージ

ストレージにはM.2 2280 SSDを内蔵し、最大2TBをサポート。Wi-Fi 6をサポートしているため、低遅延・ラグ無しで超高速通信を可能にしている。

2種類の内蔵マイクもあり、プレイ中に仲間プレイヤーと会話を交わすこともできる。また、microSDカードスロットも搭載されているぞ。

グラフィックメモリに負担がかかるゲームをプレイする人は、32GBモデルを選択すると良いだろう。

軽量化とパワフルなプレイ体験を両立した本モデルは、AYANEOの最新系を体験できる製品だ。

ONEXPLAYER2

前モデルからプロセッサーをRyzen 7 6800Uに変更。ディスプレイは8.4インチのIPS液晶で、解像度は2560×1600。

10点マルチタッチにも対応する画面は画素密度358PPiを誇り、sRGB100%色域も実現。

「AYANEO AIR Plus」や「GPD WIN 4」と比較すると高精細なディスプレイとなっている。

自社開発のアルゴリズムを採用するジョイスティック、純銅製のデュアル・ヒートパイプが実現する効率的な冷却システムも魅力。

大容量バッテリー、Wi-Fi 6E対応、6軸ジャイロセンサー、ハーマンブランド認定のオーディオパフォーマンス、キックスタンド搭載が特徴だ。

着脱可能コントローラー

さらに本モデルではNIntendo Switchと同じ「着脱式コントローラー」を採用。

本体からスライドさせて左右のコントローラーを外し、別売パーツにセットすれば独立コントローラーを作れる。

microSDカードスロットはUSB 4.0規格で、USB2.0と比較して5倍速い読み込みが可能。

熟練エンジニアによってチューニングされたスピーカーが臨場感抜群のサウンドを生み出し、音声面も秀逸。

エルゴノミクスデザインを持つコントローラー形状も特徴で、筐体背面のハンドルがS字カーブになっているため、手の疲労が少ない。

eGPU対応

別途グラフィックボードを接続する「eGPU」方式にも対応。拡張性が高く、遊び方の幅も大きく広がるぞ。

基本的に画質を低設定〜中設定にしたゲームは約3時間連続動作する見込み。

高速充電機能もあり、大型ファンで筐体の冷却しているため、プレイ中安定した温度も実現する。

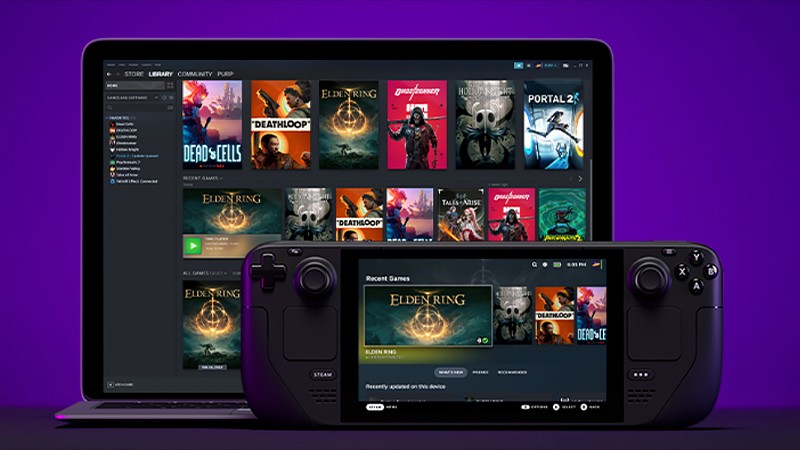

Steam Deck (スチームデック)

PCゲームのポータルサイト「Steam」でおなじみのValve Corporationが生み出したポータブルゲーミングPC。

OSはSteam OSで、今後のアップデートで公式にWindows OSブートを可能にするとしている。

プロセッサーはAMDとValveが共同開発したカスタムAPUを実装。

Xbox Series X|SやPS5で使われているAPUと同じZen2/RDNA 2のチップで、AAAタイトルもスムーズに実行できる。

ディスプレイサイズは7インチで、解像度は1280×800ピクセル。

タッチパネルにキーボードを表示すればタイピング可能で、別途Bluetoothでキーボードを繋げられる。

フル充電で2時間から8時間のプレイが可能。別売ドックで拡張性も生み出せるぞ。

シームレスなプレイ体験

クラウドセーブに対応し、PCでプレイしたゲームの続きをDeckでそのまま遊ぶことができる。

ストレージ拡張はmicroSDカードスロットで行う。内蔵ストレージ増設には基本的に対応しないので、後悔のないように選ぼう。

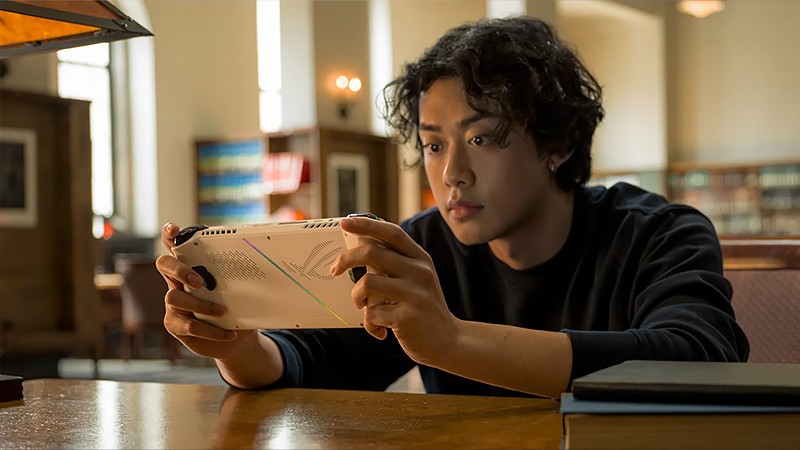

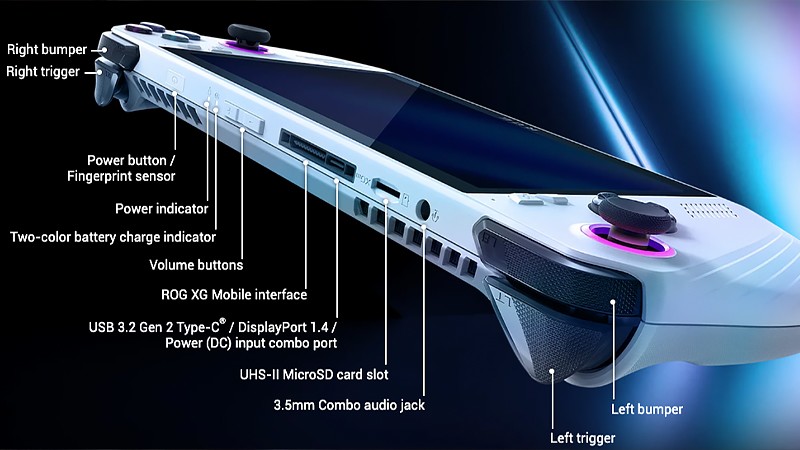

ROG Ally (アールオージー エイライ)

ROGブランドの新製品で、プロセッサーはAMDのZ1。Zen4アーキテクチャと最新RDNA3グラフィックスの両方を備え、FSRとRSRに対応。

6コア12スレッドの「Z1」と、8コア16スレッドの「Z1エクストリーム」の2モデルが展開中だ。

OSはWindows 11。TDPは9Wから30Wで、ディスプレイは7インチのフルHD(1920×1080)を搭載。

ディスプレイの最大リフレッシュレートは120Hzで、これは既存のポータブルゲーミングPCには無かった速さ。

メインメモリは16GBで、ストレージは両モデル共にM.2 2230 SSDの512GB。

microSDストレージ拡張に対応し、高速ロードを実現している。ネットワークはWi-Fi 6Eで、バッテリーは40wh。本体重量は両モデル共通で608グラムだ。

高耐久・高輝度ディスプレイ

ディスプレイの最大輝度が500nit(ニト)になっている点も特徴で、屋外でも画面が見やすくなる。

ディスプレイにiPhoneなどで実績を持つCorning社のGorilla Glassが採用されている点も魅力だ。

Dolby Atmosを備えるデュアルフロント・ファイアリング・スマートアンプスピーカーは歪みの少ない音場を実現。

AIノイズキャンセリングシステムでチャット時のノイズが取り除かれ、クリアな音声でオンライン協力プレイの世界を楽しめる。

eGPU利用可能

最新規格のポートが用意され、ASUSのeGPU「ROG XG Mobile」とも繋げられるため、外付けでRTX 4090の性能も発揮できるぞ。

製品名Allyは「All Your Games (貴方の全てのゲーム)」から来ており、Steam、Xbox Game Pass、Epic、GOGなどのゲームを1つのライブラリで管理できる。

プラットフォームを跨いで素早く任意のゲームを呼び出せる画期的なシステムも特徴だ。