【2024年最新版】NVIDIA GeForce RTXグラフィックボードシリーズ比較

NVIDIAのグラフィックボード「GeForce RTX」シリーズは、現在4000番台のモデルが最新。

本稿では最新のデスクトップ向けGeForce RTXシリーズをご紹介しているので、買い替えや購入検討に活用してほしい。

記事前半と後半では、自作PC初心者ユーザーに向けてグラフィックボードの基礎知識および注意点について解説しているので、こちらも併読してほしい。

グラフィックボードの基礎知識

グラフィックボードは、映像編集やGPUコンピューティング、ゲームやVR描画に欠かせない存在。内蔵GPUで大量のデータ処理を行う。

CPUとは異なるアーキテクチャーとメモリ構造を持っている点が特徴だ。

CPUによっては内部グラフィック機能が実装され、映像出力を行えるモデルも存在するが、重い最新ゲームを高解像度で遊べる能力はない。

多くの自作PCゲーマーはグラフィックボードを別途買い求め、自分のパソコンに搭載していくことになる。

NVIDIAとAMD

GPUの世界で長年ライバル関係にあるのがNVIDIAとAMD(Advanced Micro Devices)の2社。

最近はIntelもオリジナルグラフィックボード「Arc」を発表して参戦しているが、世界的に高い業界トップのシェア率を誇るのはNVIDIA。

特にPCゲーマーに向けたGeForceシリーズが有名で、RTXはその最新バージョンだ。

RTXは、光の反射や影表現を現実的に再現するための最新技術「リアルタイムレイトレーシング(Real-Time Ray Tracing)」を搭載しているシリーズ。

AIを活用したディープラーニングが特徴で、前シリーズGTXから大幅な性能向上を果たしている。

ファウンダーズエディションと各社独自モデル

NVIDIAは通常新たなGPUを発表後、「ファウンダーズエディション(Founders Edition)」と呼ばれるリファレンスモデルを製造する。

メディアに貸し出されることもあるため、記事で外見を見る機会も多いが近年は製造数が少なく、発売直後を除いて入手できる機会は少ない。

市場に多く出回るのは、ファウンダーズエディション発表後に一般販売されるパートナー企業のオリジナルモデル。

同じGPUを用いながらも、独自冷却機構やチューニングを施し、ライバル会社との違いを出した製品を発売する。量販店向けモデルがこれだ。

性能が高い順番に並べていくと「RTX 4090」「RTX 4080 SUPER」「RTX 4080」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 Ti」「RTX 4070 SUPER」「RTX 4070」「RTX 4060 Ti」「RTX 4060」となる。

「RTX 4050」は現在ノートPC向けにしか存在していないGPUなので、本特集では除外している。

本特集では、各社のオリジナルグラフィックボードには直接触れず、元GPUのデータを記載している点をご了承いただきたい。

基本的に各メーカーは基本性能を底上げしたモデルを製造販売しており、同GPUでもデザインや販売価格や大きさに違いがあるぞ。

デスクトップ向けRTXグラフィックボード比較

1.RTX 4090

2022年に発表された「Ada Lovelace アーキテクチャー」を搭載するRTX 4000台シリーズの最上位モデル。

第4世代のTensorコアと第3世代のRTコアを実装し、前モデルであるRTX 3090から飛躍的な性能向上を実現。

製造プロセスが前世代の半分となる「4nm」へ進化したことがブレイクスルーになった。

メモリタイプは「GDDR6X」で容量は24GB。ブーストクロックは2,52GHzとなっている。

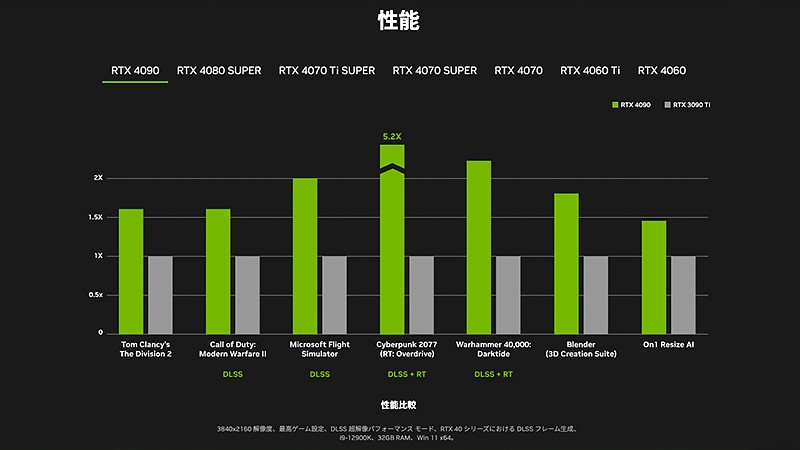

GPUの性能を推し量る上で大きな意味を持つCUDAコア数は16,384基で、これは前世代の最上位モデル「RTX 3090 Ti」のCUDAコア数10,752基を大きく上回っている。

重量級のゲームを4K解像度で軽く動かせるモンスターGPUだ。

「Shader Execution Reordering (SER)」によってレイトレーシング操作のシェーダーパフォーマンスが最大3 倍、ゲーム内のフレームレートが最大25%向上する点が特徴。

追加で高品質なフレームを作成して滑らかな描画を可能にする「DLSS3」機能もあり、レイトレ環境下で高品質なプレイ画面を得られる。

定格消費電力(TDP)は450W。RTX 3090の強化モデルRTX 3090 Tiと同数値になるため、消費電力効率の良さを考えると順当に進化していると言える。

性能向上を果たしながらも、定格消費電力は抑えられたモデルだ。

最新AAAゲームタイトルを4Kでプレイするための最良な選択肢であることは間違いなく、RTX 3090 Tiを2倍近く上回る性能進化と消費電力効率向上が素晴らしい。

最大のネックは販売価格となるが、レイトレーシングを効かせた美しいプレイ画面と高フレームレートを簡単に両立できるぞ。

2.RTX 4080

RTX 3080の後継モデルとして誕生したグラフィックボードで、RTX 4090と同様に最大8K解像度をサポート。

TDPは320Wで、4090と比較すると130W低い。ブーストクロックは2.51GHzで、GDDR6X規格のグラフィックメモリを16GB実装している。

CUDAコア数は9728基で、RTX 4090の3分の2程度となっているが、前モデルRTX 3080の8704基からは増加。

テクスチャユニット数と、描画処理で重要な役割を果たすROPユニット数も順当に増加している。

グラフィックボードに必要電力を供給する補助電源コネクタに採用されているのは、RTX 4000台から新規導入された16ピンの「12VHPWR」。

現在電源パーツメーカーが対応製品を徐々にリリースしている。新規格ケーブルを用いるか、変換アダプターを用いる方法で運用することになるぞ。

RTX 3080の強化版モデルとなるRTX 3080 Tiと比較した際のゲーム描画性能差は、約1.5倍から4倍。

レイトレーシングとDLSS(超解像パフォーマンスモード)を用いて4Kで『サイバーパンク2077』をプレイした場合、RTX 3080 Ti比で4倍の性能を発揮する。

3.RTX 4080 SUPER

CES 2024で発表されたRTX 4080の後継モデル。4K環境でレイトレーシングを効かせたゲーミングを目指す人に最適なGPUとして登場した。

CUDAコア数は無印の9728基から10,240へとアップし、ブーストクロックが2.51GHzから2.55GHzへ微増。

補助電源周りと搭載メモリ数16GBは無印から変更されていない。

Shaderコアは無印版の49 TFLOPSから52 TFLOPSへ増加。レイトレーシングコアも113 TFLOPSから121 TFLOPSへ増えている。

TDPが320Wなのは4080と同じ。3080モデルにはSUPERが存在しないため直接的な比較対象はないが、あらゆる点で3080 Tiを凌駕している。

4.RTX 4070/4070 Ti

アッパーミドル/ミドルハイモデルに位置付けられるグラフィックボードで、RTX 4070のCUDAコア数は5888基、RTX 4070 TiのCUDAコア数は7680基。

どちらもGDDR6Xのメモリを12GB実装しており、サポートされるディスプレイの最大解像度は8Kまで。

Tiが付くモデルがより高性能なのがNVIDIAのルールだ。

RTX 4070 Tiは当初「RTX 4080 12GB」という名前で発表されていたが、NVIDIA自身が名称が紛らわしいとして改名した経緯を持ついわく付きモデル。

RTX 4080が16GBのVRAMを持っているのに対し、RTX 4070 TiのVRAMは12GBと4GB少なく、ビデオメモリを大量に消費するゲームのプレイでは不安が残る。

RTX 4070 Tiは、RTX 4080と比較するとCUDAコア数やRTコア数、Tensorコア数、メモリバス幅、ROPの値がそれぞれ約20%削られている。

TDPは4070が200Wで、Tiモデルが285W。RTX 4080よりは下がっている。

ブーストクロックは無印が2.48GHzでTiが2.61GHz、メモリインターフェース幅は共に192ビットで変わらず、クロックが高い分だけTiの消費電力が増加している。

突出した違いはCUDAコア数で、無印よりも高い値段になっているTiを選ぶ際の強力なセールスポイントと言えるかもしれない。

WQHD(2560×1440)解像度におすすめで、VRAMを大量に消費するゲームをプレイするのでなければ、安定したプレイ体験を味わえるはずだ。

5.RTX 4070 SUPER/4070 Ti SUPER

CES 2024でお披露目された4070シリーズのアップグレードモデル。Tiの後ろにSUPERを付けるというネーミングが行われたのはこれが初めて。

CUDAコア数は4070 SUPERが7168基で、4070 Ti SUPERが8448基。各モデルが無印/Ti版の5888基/7680基から増加している。

注目すべき点は4070 Ti SUPERのVRAMが16GBに増えたこと。4070 Tiのメモリ容量12GBが引っかかっていた人にとって、待望の増加と言えるかもしれない。

RTX 4070 SUPERは無印と変わらず12GBのVRAMなので、元々4080 12GBのネーミングで発売される予定だったTiとの差別化が鮮明になった形だ。

なお、RTX 4070 Ti SUPERはメモリバス幅が前モデルの192ビットから256ビットへ引き上げられている。

AI処理の速度を表すTensorコアの「AI TOPS」は、4070 SUPERが568で4070 Ti SUPERが706。前モデルの466/641からそれぞれ増加している。

AIを重要視しているNVIDIAらしい進化ポイントと言えるだろう。

TDPは4070 SUPERが220Wで、前モデルから20W増加。4070 Ti SUPERは前モデルと同じ285Wに留まっている。

VRAMのネックが解消したRTX 4070 Ti SUPERが、2Kゲーミング向けGPUの注目モデルになるかもしれない。

4070 Ti SUPERにはリファレンスモデルが存在せず、パートナーシップ企業の独自グラフィックカードが展開する。

6.RTX 4060/4060 Ti

2023/5/19に発表。TiモデルにはVRAM8GBと16GBの2モデルが存在する。RTX 4070/4070 Tiよりも多いVRAMを実装する4060 Tiが狙い目だ。

CUDAコア数は4060 Tiが4352基で、無印が3072基。ブーストクロックはTiが2.54GHzで、無印は2.46GHz。メモリインターフェース幅は共に128ビット。

主にフルHD解像度をターゲットにしたミドルクラスの領域をカバーするグラフィックボードだ。

消費電力は無印が115Wで、Tiモデルは160から165Wとなっており、その差は大きい。

省電力な無印は小さなPCケースでも運用できる製品で、Tiモデルは価格差がある分、性能もパワーアップさせたモデルと言える。

こうして俯瞰すると、ウルトラハイエンドからきれいに並んだ製品ラインナップになっており、基本的にスペックと値段が正比例している点も分かりやすい。

予算に応じて、自分に最適と思えるグラフィックカードを選んでみよう。

グラフィックボード選びの注意点

近年のNVIDIAは、ファウンダーズエディションが出回る機会が非常に少なくなっている。

従って一般的にはASUS、EVGA、Gigabyte、MSI、玄人志向、GAINWARD、ZOTAC、ELSAなどのパートナー企業が製造した製品を購入することになる。

各メーカーがオリジナルグラフィックボードで注力しているのは「冷却性能」「オーバークロック」「外見デザイン」「電源供給機能」など。

特にオーバークロックを施して性能を引き出す分野の競争は熾烈を極める。描画性能を他社よりも強力なものにすることが目的だ。

冷却性能に注目

市場に出回る各社のグラフィックボードは、冷却性を高めて快適に運用できるようにファンの数を増やしており、ここも注目ポイントと言える。

冷やすことに特化した構造に注目しよう。

ASUSが販売している「ROG Strix GeForce RTX 4090」の場合、改良ファンによって低温・低ノイズ・高性能を達成している。

GPU温度が50℃以下の場合にはファンが停止するシステムもあり、静音性にも優れる点が特徴だ。

高負荷な状況にグラフィックボードを置いた場合、必ずファンが高速で回転を始め、それに伴って耳に聞こえる動作音も大きくなっていく傾向がある。

だが近年のグラフィックボードは冷却機構を効率化させることでファン回転数抑制に繋がる努力を行っていることも多いので、静音性で選ぶのもアリだ。

PCケースには注意

すでにPCケースを所有しているユーザーは、グラフィックボードのサイズにも注意したい。

基本的にハイエンドモデルほどカードの全長や厚みが増加し、専用のサポートで固定しないとヘタってくる製品も存在する。

大型PCケースで余裕を持ってハイエンドなグラフィックボードを動かすことは問題ないが、ミニPCケースに上位モデルを詰め込むことはあまり現実的ではない。

サイズが合わないばかりか、例え入ったとしても排熱で内部が加熱するため、長期運用が難しくなってくるはずだ。

筆者はこれまでに「GTX Titan(初代)」「Radeon RX 580」「Radeon VII」「Radeon RX 6800XT」のグラフィックボードを購入して使用してきた。

これらはいずれもミドルからハイエンドモデルだったため、自作PCケースは大型にした。真夏になると排熱面で不安があったためだ。

初心者がいきなりハイエンドグラフィックボードを手に入れる事は問題ないが、PCケースとのクリアランスや相性は大いに気にしてほしい部分。

各メーカーはグラフィックボードの寸法や重量を必ず記載しているので、「ケースに入らなかった」という悲劇だけは回避したい。

自作PCはマザーボードおよびCPUとCPUクーラー、メインメモリおよびグラフィックボードと電源パーツ、ストレージとPCケースで成り立っている。

各パーツの相性もあるため、購入を決めたパーツを軸にその後のパーツ選びを展開していくと、理に適った効果的な自作PCを生み出せる。

パーツの相互関係にも注意していこう。

解像度で選択するのもアリ

モニターの解像度もグラフィックボード選びに関わるポイント。

WQHD解像度を持つPCモニターを利用したい場合にはRTX 4070/4070 Tiを、4K解像度の場合には4080もしくは4090クラスを選択するのが現実的。

フルHD解像度のPCモニターを利用する場合には、4060/4060 Tiが向いていると言える。

各社で大きく異なるデザインやRGB装飾なども大切な部分。

アクリル窓からパーツが見えるPCケースを持っている場合、グラフィックボードがプレイ中にカッコ良く発光するのを見ることは「所有感」を満足させてくれる。

無論ストイックに発光しないパーツを選んで組んでいくのも自由だ。

繰り返しになるが、グラフィックボード選びで大切にしたいポイントは、各メーカーが力を入れているオーバークロック性能と冷却システム、そして筐体デザインとサイズ。

プレイする解像度に応じて選択肢が変わり、そこに「予算」という大命題も入ってくる。

お財布と相談しながら最適なグラフィックボードを見つけてほしい。